أحمد طه

كاتب وباحث مصري

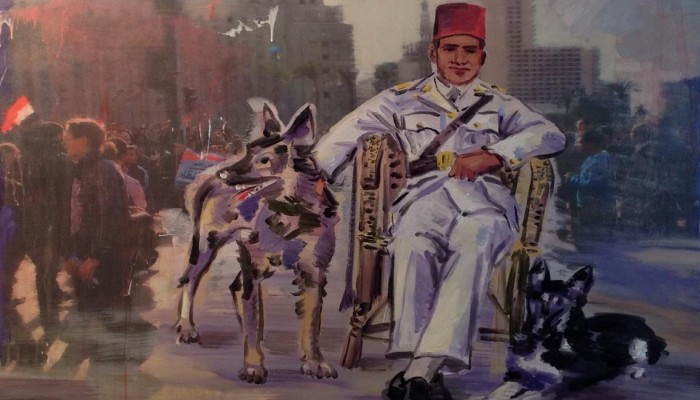

يتجدّد النظر إلى المشاهد المتتابعة، التي وقعت في أعقاب انقلاب 23 يوليو (1952)، والتي مازالت آثارها باقيةً على وجه المشهد السياسي المصري، رغم مرور أكثر من سبعة عقود، ففي ذلك اليوم وقع انقلاب عسكري كلاسيكي، وقد حمل لقب "حركة الجيش"، ثمّ تغيّر إلى "الحركة المباركة"، ثمّ حمل لاحقاً من دون أيّ مبرّر منطقي لقب "ثورة 23 يوليو".

بعد بضعة أيّام، فوجئت مجموعة من العساكر صغار السنّ محدودي الخبرة بأن بلداً بحجم مصر وثقلها، قد صار بين أيديهم من دون منازع، بعد الاستجابة الفوريّة من الملك فاروق لمطلبهم بالتنازل عن العرش ومغادرة البلاد، وعلى أثر ذلك شرعوا في عمليّة تجريف واسعة بالغة الخشونة لكلّ البُنى السياسيّة القديمة، من أجل الانفراد الكامل بالسلطة.

اللافت هو حالة العداء التي سيطرت على أصحاب الانقلاب تجاه حزب الوفد تحديداً، الذي حمل راية النضال الوطني ضدّ القصر والاحتلال أكثر من 30 عاماً، تمكّن خلالها من مناجزة خصميْن لدوديْن بمهارة وجسارة تنتزع الإعجاب والتقدير، وتحقيق مكاسب كبيرة للحركة الوطنيّة المصريّة، وفق الإمكانات المتاحة التي سمح بها السياق التاريخي، من دون سندٍ سوى جماهيريّته الجارفة بعيداً عن هيمنة أجهزة الدولة، والأعجب انقلابهم على الديمقراطيّة التي حلّت في المرتبة الأخيرة في المبادئ الستّة. وتفيد شهادات تاريخيّة عديدة بأن أطرافاً بعينها جمعها عداؤها الشديد، وكراهيتها العميقة لحزب الوفد، رأت أنها لحظة مثاليّة للتخلّص من زعامته بإقصائه عن المشهد (جماعة الإخوان المسلمين - بعض السياسييّن والقانونييّن من أحزاب الأقليّة)، وقد أغرت تلك الأطراف قادة الانقلاب بالسير في طريق الاستبداد والديكتاتوريّة، وقصّة العلاقة بين عساكر 1952 وجماعة الإخوان المسلمين قصّة تطول.

ثمّة مشهد جدير بالنظر، وهو "محكمة الثورة" التي كانت في نهاية عام 1953، وقد تحدّث البرلماني الوفدي، إبراهيم طلعت، في مُذكّراته "أيّام الوفد الأخيرة" عن خلفيّة انعقاد تلك المحكمة، عندما أشار إلى إقدام الزعيم الوطني العظيم مصطفى النحّاس باشا على خطوة مباغتة بعد قيام النظام الجديد بإلغاء الدستور والأحزاب السياسيّة، بأداء صلاة الجمعة الأولى من سبتمبر 1953 في مسجد "المُرسي أبو العبّاس" بالإسكندريّة، وما أن علم النّاس بوجود النحّاس، حتى تحوّل الأمر إلى مظاهرة عارمة ضدّ الإجراءات القمعيّة للنظام الجديد، فما كان ممّا سُمي "مجلس قيادة الثورة" إلا أن اجتمع على عجلٍ، وقرّر اعتقال النحّاس وقرينته بتحديد إقامتهما في منزلهما، ثمّ أقام المجلس مؤتمراً شعبيّاً في ميدان عابدين بالقاهرة في 16 سبتمبر 1953 خطب فيه محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، وصلاح سالم، وهاجموا جميعاً بضراوة "الوفد" والنحّاس، وفي اليوم نفسه قرّر المجلس تشكيل ما سُميت "محكمة الثورة" برئاسة عبد اللطيف البغدادي، وعضويّة أنور السادات، وحسن إبراهيم، والعجيب أنها كانت موجّهة بالأساس ضدّ "الوفد"، وليس ضدّ أحزاب الأقليّة التي تحالفت مع القصر، فقد تعاملت المحكمة مع رجال الوفد بشراسة بالغة. وفي المقابل، تعاملت برقّة متناهية مع رجال الأحزاب الأخرى، بيْد أن تلك المحكمة لم تجرؤ على محاكمة النحّاس، ولكنّها حاكمت المُقرّبين منه مثل محمود سليمان غنّام، وإبراهيم فرج، وفؤاد سراج الدين، وزينب الوكيل حرم النحّاس.

كان العنوان الرئيسي لتلك المحكمة أن الديكتاتوريّة المُنتصرة كانت تُحاكم الديمقراطيّة المقهورة، وهنا كتب الراحل صلاح عيسى واصفاً ذلك المشهد: "بعد سنوات من البحث، أدركت أن الأمر صراع بين آباء وأبناء، وأن ثوّار يوليو 1952 كانوا يتعاملون مع ثوّار مارس 1919 بمنطق المنافسة، ويسعون لوراثة جماهيريّة الوفد بل يخافون منها، لذلك وجهّوا سهامهم الدعائيّة ومحاكمهم الاستثنائيّة ضدّ قيادته، أمّا الآخرون فلم تكن لهم جماهيريّة يُخشى منها أو يُطمَع في وراثتها". وكتب عيسى في موضع آخر: "الصراع في محاكمة فؤاد سراج الدين أمام محكمة الثورة، صراعٌ تميّز بدرجة عالية من اللاأخلاقيّة أُهينَ بها التاريخ، وزُوّرَت بعض صفحاته، واستُخدِمَت أكثر أساليب الصراع السياسي دناءة وأقلّها احتراماً".

في السياق نفسه، ثمّة مشهد آخر جدير بالنظر، كان بين "الصاغ" أنور السادات وفؤاد سراج الدين باشا، ففي 16 مايو 1981 ألقى السادات عندما كان رئيساً للجمهوريّة خطاباً بجامعة الإسكندريّة، في ذكرى ما سُميت "ثورة 15 مايو"، شنّ خلاله هجوماً حادّاً على الحقبة الليبراليّة كلّها، وخصّ باشوات الوفد بالنصيب الأوفر من هجومه، إلى درجة أنه هاجم بصورة ضمنيّة النحّاس باشا عندما عرّض بـ"أصحاب المقام الرفيع"، وذلك اللقب تحديداً حمله أربعة أشخاص فقط في تاريخ مصر الحديث في مقدمتهم النحّاس، والمفارقة الطريفة أن السادات عضو "الحرس الحديدي" الذي تورّط في محاولتيْن لاغتيال النحّاس في الأربعينيّات، وقد اعترف السادات بهذا في كتابه "البحث عن الذّات"، وقف ذات يومٍ ليهاجم زعيماً وطنيّاً بحجم النحّاس ويسخر منه ومن حملة الألقاب الرسميّة، وكأنّها سُبّة تشين أصحابها. وبطبيعة الحال، هاجم السادات في خطابه فؤاد سراج الدين وقال بالحرف: "واحد يقولّك أنا باشا ابن باشا... إيه ده... الإنجليز كانوا بيدّوكم بالصُرَم... إيه ده... إنتوا والملك بتاعكم كمان اللّي إدّاكم الباشويّة كنتو بتاخدوا بالصُرَم"، فما كان من فؤاد سراج الدين إلا أن أرسل خطاباً إلى رئاسة الجمهوريّة كان تحت عنوان: "سيادة الرئيس... نحن لسنا من الرجال الذين يُضرَبون بالصُرَم" قال فيه: "إننّا سيادة الرئيس لم نكن من الرجال الذين يُضرَبون بالصُرَم.. ومن يحاربون الإنجليز في معركة القناة في عام 1951، ويطلقون الرصاص لا يمكن أن يُضربوا بالصُرَم.. ومن يمنعون السفن الإنجليزيّة بالقوّة من اجتياز خليج العقبة، حفاظاً على سيادة مصر لا يصدّق أنهم أنهم يُضرَبون بالصُرَم... ومن يلغون معاهدة 1936 متحدّين الإنجليز، ولهم عشرات الآلاف من الجنود في قاعدة القناة لا يمكن أن يُقال عنهم إنهم كانوا يُضرَبون بالصُرَم".

ما قاله السادات تجاه الباشوات الليبرالييّن هو الأكثر فجاجة، لكنّه يمثّل تعبيراً دقيقاً عن السرديّة التي أقام عليها عساكر 23 يوليو 1952 شرعيّتهم، وقد كانوا جميعاً من خلفيّات اجتماعيّة شديدة التواضع، فوجدوا أنفسهم، بين عشيّة وضحاها، وقد دانت لهم السيطرة على طبقة الباشوات، تلك الطبقة التي احتكرت صدارة المشهديْن السياسي والاجتماعي عن جدارة في مصر لبضعة عقود، وقد أهالت تلك السرديّة التي دشّنتها الآلة الإعلاميّة اليوليويّة، التراب على الحقبة الليبراليّة (1922 – 1952) وصوّرتها أنها كانت سواداً حالكاً لا بياض فيه، وأن الباشوات الليبرالييّن كانوا حِفنة من الخَونة والظَلمة ومصّاصي الدماء، حتى أشرقت شمس 23 يوليو 1952 فخرجت مصر من الظلمات إلى النور.

بكلّ أسف، انطلت تلك الأكاذيب على أجيالٍ عديدةٍ، ودفعت مصر ثمناً باهظاً بعد الإجهاز على الليبراليّة الوطنيّة. ولم تنل الحقبة الليبراليّة حقّها من الدراسة الهادئة بعيداً عن نزعات الانتقام والتشويه. وكما قال صلاح عيسى :"إذا كنّا مُنصفين حقيقة لوجب أن نُقدّر للوفد، أنه اختار أن يموت ميتةً شريفةً، وأن يخرج من التاريخ كما دخله وفيّاً للوطنيّة كما يستطيعها، ولليبراليّة كما سمحت بها بنيته الطبقيّة".